在岁月的长河中,小小的食用油宛如一面镜子,映射出中国社会发展的巨大变迁。从计划经济时期凭票供应的匮乏,到如今琳琅满目的市场选择;从传统压榨工艺的局限,到科技创新带来的健康变革,食用油的故事,既是一部生活史,也是一部科技进步史。让我们一同走进食用油的世界,探寻其中的奥秘与精彩。

(图片来源:CCTV国家记忆)

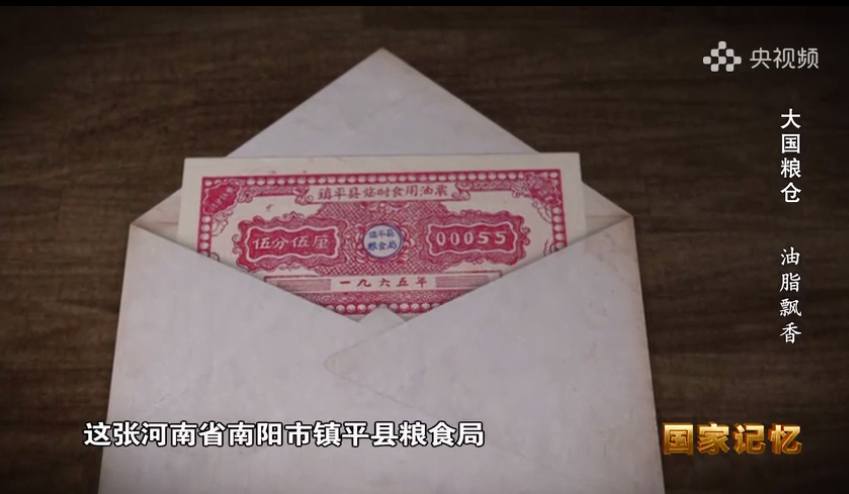

油票记忆,计划经济下的生存密码

在1960年代,每个家庭每月烹饪全依赖一张5分5厘的油票,大家只能拎着小油桶排队购买黑黑的散装油,当时油料市场以棉油为主,约占总销量的50%,麻油和豆油各占15%。到了1980年代,油菜种植面积扩大,菜油供应量增加并成为主流,但压榨工艺仍停留在“铁锅翻炒、木槌撞榨”的原始家庭作坊式阶段,出油率不足30%,不仅产量有限,而且油的口感欠佳,像豆油还有股豆腥味,存放久了脂肪酸易氧化变质,使得“吃油”陷入健康与美味难以兼顾的矛盾境地。直至1990年代粮油统购统销制度终结,食用油开启小包装革命,中国家庭告别“黑市倒油”乱象。随着小包装食用油的普及,不仅以金黄的油瓶装点了厨房,还以标准化容量重塑了中国人的烹饪习惯。到2004年,中国人均食用油消费量突破每年10公斤大关,餐桌上油水不再匮乏,可油脂过量摄入的健康隐患也悄然埋下。

(图片来源:CCTV国家记忆,这张河南省南阳市镇平县粮食局在1965年发行的5分5厘的油票,是目前发现的面值最小的油票)

一直以来,中餐以炒菜为主,素有“油多不坏菜”一说。这也符合国人的口味,从流行的菜式来看,大多以重油为主。以炒青菜为例,即使是网上推荐的家常做法,往往也会使用十几克到几十克油,饭店的用油情况就更不用说了。所以,在外就餐,很容易就摄入了大量的油。包括现在风靡全国的快餐、火锅、麻辣烫等,都是以重油闻名。随着生活条件的改善,大家对于健康有了更高的要求。从最早的有油吃到如今的“吃好油”,居民食用油消费需求也逐步升级,人们已经普遍认识到了高油饮食的健康风险,尤其是心脑血管疾病带来的严重威胁。

民族突围,一滴油里的科技强国梦

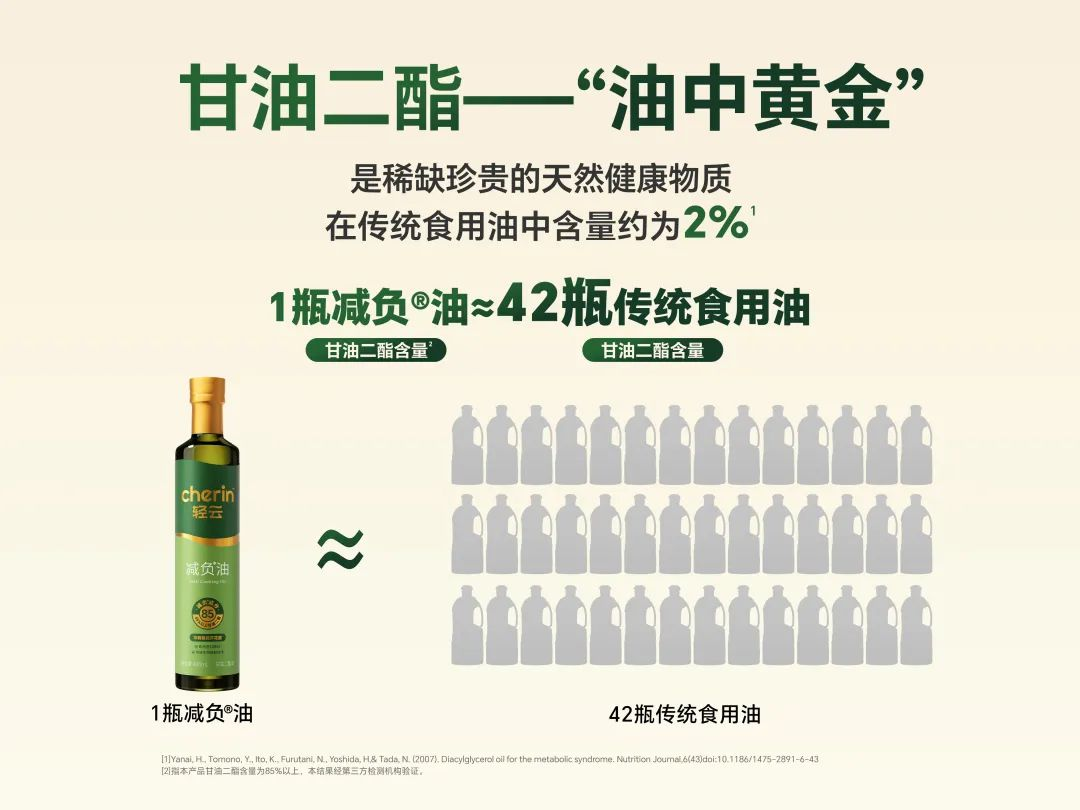

科技创新要面向人民生命健康,人民生命健康与人们是否摄入营养健康的油脂有着重要的联系。在全球食用油技术领域,外资企业依靠先发优势,构建起一套极为严密的技术标准体系,这宛如一道坚不可摧的技术屏障,横亘在全球市场之间,阻碍着后来者的脚步。在这样严峻的形势下,轻云减负油团队以“十年磨一剑”的定力,“三倍速研发”的韧劲攻克低温酶解技术的国际壁垒——通过自研生物酶技术将减负二酯纯度提至90%%以上,是普通油的40多倍,成功打破日本30年的技术垄断。这项创新不仅获得弗若斯特沙利文“减负二酯油品类首倡者”认证,更让中国在全球范围内脱颖而出,成为首个能够实现超高纯度二酯油量产的国家。

央视网《餐桌上的健康》将镜头对准轻云减负油的研发实验室和工厂,见证了一项科技实验成果如何成功走进大众的厨房,标志着国人用油正式迈入减负时代。在不改变中国家庭饮食习惯,保留原有食物风味、营养和口感前提下,轻云减负油实现了健康层面的重大突破。与传统食用油相比,轻云减负油极大程度地降低了其中高达95%的“甘油三酯”,有效减少因油脂摄入过量所产生的健康风险,让人们在享受美食的同时,也能减轻身体代谢负担,为健康增添一份保障。

在过去30年,国内外诸多科研工作者报道了甘油二酯油对人类健康的益处。相关研究表明,长期食用对人体健康具有明显调节的作用,甘油二酯在减少内脏脂肪、抑制体重增加、降血脂等方面有重要功能。

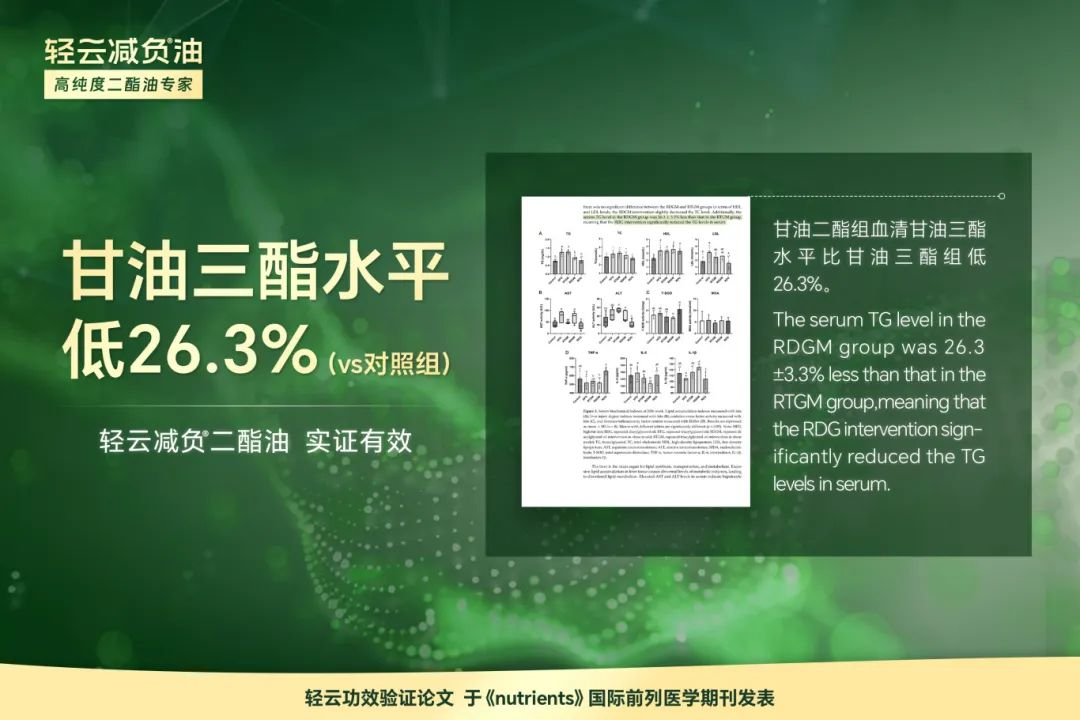

2024年,在医学权威期刊《Nutrients》上发表的研究进一步证实减负二酯油饮食干预,在改善甘油三酯和体重管理方面的显著优势。研究表明,摄入减负二酯油组(RDGM)的血清甘油三酯水平低于摄入普通甘油三酯食用油组(RTGM)26.3%。这意味着,在无需改变饮食习惯的情况下,仅仅把食用油替换成减负二酯油,就能有效的改善血清甘油三酯。

另外研究还发现,减负二酯油组(RDGM)的白色脂肪组织(WAT)明显小于普通甘油三酯食用油组(RTGM),表明减负二酯油干预可显著减少脂肪细胞肥大。

食用油的发展历程见证了中国社会从物资匮乏到追求品质生活的转变,也彰显了科技创新在守护人民健康中的关键作用。轻云减负油凭借其卓越的生物酶解技术,在食用油领域掀起一场健康风暴,为国人在享受美食的同时提供了有力的健康保障。当科技创新真正融入百姓的锅碗瓢盆,当传统烹饪遇上现代生物科技,这场始于油瓶的变革正悄然重塑着14亿人的健康基因。站在新的历史坐标上,中国食用油产业已从追赶者蜕变为领跑者,用自主创新的钥匙打开了健康饮食的无限可能——这或许正是中国式现代化最生动的厨房注脚:既留住千年炊烟里的烟火温度,又让每个平凡的日子都能飘散出科技与健康交融的时代芬芳。