马宁宁曾是美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)的社会学研究者,专注于劳工权益与教育领域的性别平等议题;如今,她作为贵州赤水乡村小学的支教教师,深入田间地头调解家庭矛盾,为学生开展职业规划指导。她的实践足迹跨越国际学术前沿与中国基层教育,以实际行动诠释:促进教育公平,既需要具备国际视野的政策研究,更离不开扎根基层的躬身实践。

学术研究:从国际劳工权益到中国农村女性成长

在UCLA期间,马宁宁师参与美国家政工(尤其是少数族裔女性)劳工运动研究。她分析200例移民女工案例,发现中等教育水平女性收入高出45%,其子女上大学概率增加3倍;这一结论为她日后关注教育脱贫埋下伏笔。她的本科毕业论文聚焦中国农村女性通过高等教育改变家庭关系的现象,揭示东亚家庭“有条件之爱”的复杂性。

从北京课堂到西部讲台:打破教育资源壁垒

回国后,马宁宁曾在北京新东方学校担任英语教师,成功辅导多名学生考入北京青苗国际学校、清华附中国际部等知名中学。这段经历让她深刻体会到国内教育资源分配的不均衡现象。

作为获得德瑞姆与ACDC亚洲职业生涯发展中心认证的”人生设计卡执行师",马宁宁专门针对不同学生群体开发差异化课程,既为广州外国语学校等初中的学生提供指导,也为外来务工人员子弟学校设计适合的人生规划课程。

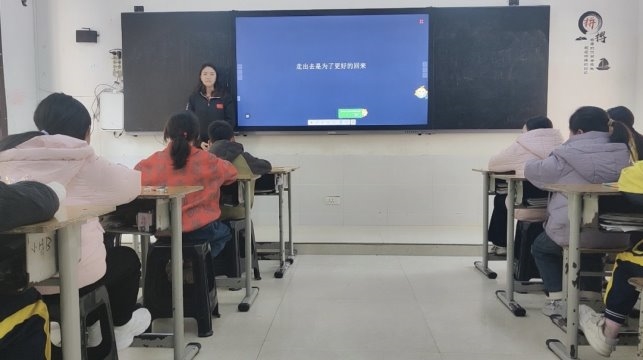

2018年以来,她先后在甘肃和贵州开展支教工作。在贵州省赤水市乡村小学任教期间,马宁宁创新性地将职业规划教育引入乡村课堂,并与当地村干部合作开展多项社区工作,包括参与调解村民家庭矛盾等基层事务。”深入田间地头劳作、协助解决村民实际困难,这些经历让我真切感受到中国基层社会的韧性与活力。"她经常这样告诉学生:"我们走出大山不是为了逃离家乡,而是为了将来能带回更多发展的可能性。"

未来愿景:从田野到政策,系统性推动公平

2025年3月,马宁宁获哈佛大学教育政策分析硕士项目录取。她计划毕业后投身教育政策领域,将学术研究、基层实践与国际经验结合。“支教能改变一所学校,但政策能影响一代人。”她以参与式行动研究(PAR)方法收集案例,呼吁关注农村教育中的性别差异、师资流动等深层问题,“真正的公平,是让每个孩子无论出身,都有选择的权利。”

马宁宁本科毕业于美国加州大学洛杉矶分校(UCLA),现已被哈佛大学录取攻读硕士学位。她曾在北京新东方学校担任英语教师。其学术成果包括:发表于International Social Science Conference for Youth (ISSCY)期刊的论文《流动儿童的教育机会:基于广州的实证研究》(2019),以及刊载于《社会科学》的《流动儿童教育现状及如何更好提供职业教育》(2019)。此外,她的研究《流动儿童的未来:政府与NGO的互补性角色》获得2019年全国青年观察竞赛(YOC)最高奖。